中國人的航天夢,在我們千百世代以前的祖先望向無限而神秘的穹蒼那一刻,便已經開始。

我國最早的「航天員」,大概得數嫦娥了。傳說中,后羿把天上十個太陽射下九個來,成了民族領袖,但權力令他腐化,變成暴君,還要求不死之藥,永遠統治大地。他的妻子嫦娥把藥偷過來,給后羿發覺,要追殺她,她一急,把藥吞下,竟凌空而起,一直飛到月亮去。

此事最早見於《淮南子》,〔唐〕徐堅《初學記》卷一引《淮南子》:

「羿請不死之藥於西王母,羿妻姮娥(即嫦娥)竊之奔月,託身於月是為蟾蠩,而為月精。」(我利用《文淵閣四庫全書內聯網版》進行了全文檢索,有關「嫦娥」的條目共1395個匹配;檢索「姮娥」則有1209個匹配,可見嫦娥故事之深入民心。「姮娥」檢索結果中有《初學記》一條,但用進階搜尋在《淮南鴻烈解》(簡稱《淮南子》)中進行檢索,則沒有匹配結果,可見此段不見今本,為《淮南子》的佚文。)

另外,今已失傳的戰國時卜筮書《歸藏經》也有記載,〔宋〕李昉等撰《太平御覽》卷九百八十四藥部一引《歸藏經》曰:「昔嫦娥盜不死之藥奔月」。〔晉〕干寶《搜神記》卷十四:「羿請不死之藥於西王母,嫦娥竊之以奔月,將往,枚筮之於有黃,有黃占之曰:吉,翩翩歸妹,獨將西行,逢天晦芒,毋恐毋驚,後且大昌,嫦娥遂託身於月,是為蟾蠩。」

|

當然,嫦娥飛天,只是出於後人的幻想。嫦娥為了不想后羿為禍人間,吞服靈藥,就此孤獨地在天上度過千百年,故李商隱有《嫦娥》詩詠之云:「嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心。」(《御定全唐詩錄》卷七十七)然則嫦娥的這次飛天壯舉,為的豈不正是人類的福祉?這大概也是有黃氏占曰「吉,後且大昌」的原因吧。

同樣是出於幻想,愛國詩人屈原在《離騷》也經歷了一番上天下地的漫遊。他「駟玉虯(無角的龍)以乘鷖(鳳凰之類)兮,溘埃風余上征」(〔漢〕王逸《楚辭章句》卷一)。他在天上回望人間,雖然舉世混濁,但最後還是不能離棄故國,回到他所屬的土地。《離騷》的這節,成為中國文學史上最動人的航天片段。

屈原不忍捨棄人間,也足見中華民族腳踏實地的品性。龍和鳳雖能飛天,到底是想像的事物。人類是從鳥類獲得飛天的靈感的。他們看見鷹在空中既飛得高,也飛得穩定,模仿鷹長長伸展的兩翼,製成了會飛的風箏,將他們的飛天夢載上天空。

相傳風箏是由西漢名將韓信發明的。〔宋〕高承《事物紀原》卷八:「紙鳶,俗謂之風箏。古今相傳云是韓信所作。高祖之征陳豨也,信謀從中起,故作紙鳶(鳶和以下提到的鴟都是鷹),放之以量末央宮遠近,欲以穿地墜(隧道)入宮中也。」(檢索「風箏」,得204個匹配。其中《事物紀原》所記較詳。原文文本有一特別功能,將浮標指向某字,即可將其放大,再按一下,即跳出有關該字解釋的視窗,與字典功能相同。用此功能,可輕易得知「鳶」和「鴟」均解作老鷹。)

此後,軍用轉民用,放風箏成了小童和成人都喜愛的一種玩意。在歷史上,也曾有風箏載人的紀錄,可是,這種玩意不是出於人類探索天空的欲望,而竟是用來殺人以取樂。北齊天保十年(公元559年),齊主謀殊貴戚元氏,大開殺戒,而且手段殘酷。其中一個方法,就是要人做「人肉風箏」。《資治通鑑》卷一百六十七《陳紀一》記,北齊文宣帝使「元黃頭與諸囚自金鳳臺各乘紙鴟以飛,黃頭獨能至紫陌乃墮。仍付御史中丞畢義雲餓殺之。」胡三省注云:「齊主每令死囚以席為翅,從臺上飛下免其罪戮,今欲夷諸元,黃頭雖免殊死,猶餓殺之。」也就是說,以席為翅膀,將囚犯縛在上面,由高台上飛下來,摔不死的,可以免罪。那就是載人飛天工具的始祖。(檢《御定駢字類編》,又知風箏除「紙鳶」外,又有「紙鴟」、「紙鴉」等名稱。)

現在載人上太空的太空囊,是由火箭運載和推動的。火箭也是中國的發明。但在中國古籍中提到的火箭,其實是一種武器,實在的說,是燃燒的箭。〔唐〕杜佑《通典》卷一百六十:「以小瓢(將瓠蘆剖製而成的盛器)盛油冠矢端,射城樓櫓板木上,瓢敗油散,因燒矢鏃內(納)簳(箭桿)中,射油散處,火立然復,以油瓢續之,則樓櫓盡焚。謂之火箭。」這種火箭之作為武器,在運用上其實分兩個程序,先用小瓠蘆盛油縛在箭上,射到城樓板上,使油四散,再用箭簇燒得通紅的箭射到油上,令油著熱燃燒,然後不斷把盛油的箭射上去,從而達到燒毀城樓的效果。(檢索「火箭」,共有556個匹配,都是出現在戰役或軍事裝備的記載中。)

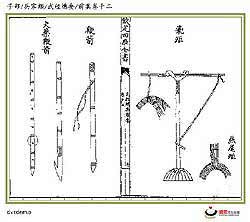

唐代孫思邈(公元581-682年)發明火藥後,「火箭」也有長足的發展。〔宋〕曾公亮《武經總要》裡有火箭和火藥鞭箭的記載,但也只是以火藥取代早期火箭的易燃物而已。到宋、金以後,才出現利用以火藥的噴射能力推動和產生爆炸作用的火箭。這些火箭名目繁多,如「震天雷砲」、「神火飛鴉」、「火龍出水」等。

|

|

不由我們不驕傲的是,首支載人火箭也是中國人製成的,雖然那次試驗以悲劇收場。這次火箭載人升空的壯舉,並不見於我國古籍,而是出於1945年美國一位火箭專家Herbert Zin在《Rockets and Jets》一書的記載。據稱,在1500年左右,中國一個名叫「Wan Woo」的人,自製兩個大風箏,安裝在一張椅子的兩邊,並把四十七支大火箭縛在椅子背後,他坐在椅子上,命僕人按口令點燃火箭,火箭隨即發出轟鳴,噴出火焰。結果,Wan Hoo在火焰和煙霧中化為灰燼。

這位Wan Hoo,有人譯作萬戶,看似是個官銜,但1500年屬我國的明朝時候,當年並沒有萬戶這個官職,或認為是王虎或萬虎也說不定。無論如何,Herbert

Zin宣稱Wan

Hoo為「試圖利用火箭作為交通工具的第一人」。前蘇聯的火箭專家也說:「中國人不僅是火箭的發明者,而且也是首先企圖利用固體燃料火箭將人載到空中去的幻想者。」20世紀70年代,國際天文聯合會將月球背面一座環形山命名為「Wan

Hoo」。

這位Wan Hoo,有人譯作萬戶,看似是個官銜,但1500年屬我國的明朝時候,當年並沒有萬戶這個官職,或認為是王虎或萬虎也說不定。無論如何,Herbert

Zin宣稱Wan

Hoo為「試圖利用火箭作為交通工具的第一人」。前蘇聯的火箭專家也說:「中國人不僅是火箭的發明者,而且也是首先企圖利用固體燃料火箭將人載到空中去的幻想者。」20世紀70年代,國際天文聯合會將月球背面一座環形山命名為「Wan

Hoo」。

2003年10月16日清晨6時23分,隨著神舟五號飛船返回艙在內蒙古四子王旗主著陸場安全著陸,中國人終於圓了航天夢。