最近歐洲國家盃又掀起一陣足球狂熱,這陣狂熱以往在外國較為強烈,在香港也只是四年才一次。近年由於媒體的發達,精彩球賽長年可觀,致令香港,甚至中國都對足球越趨狂熱起來。

其實中國人對足球運動的喜愛,已有很長的歷史。中國古代不乏喜歡踢球的人,最有名的莫過於宋代的高俅,竟憑球藝高超而平步青雲,可見當時官場對此道的狂熱。

中國人是足球運動的鼻祖,是很多人都認同的。但說法歸說法,是否有確實的記載以資佐證?如何找到中國人踢球的資料?即使走進藏量最豐的圖書館,也不知從何著手。有了《四庫全書電子版》的協助,即可方便地對這個有趣課題作深入的探討。

(一)

以「足球」一詞作全文檢索,在正文及註釋都找不到匹配,可見古代中國並沒有「足球」這種叫法。再利用進階檢索,在小學類/字書之屬查找「球」字,才發現「球」在中國古代是一種美玉的名稱,或說是玉磬,與今義不同。由於《四庫全書電子版》有關聯字典的功能,同時檢出了「毬」字,這才是今天「球」的意思。在各種字典中,又說明了「毬」即「踘」、「鞠」、「丸踘」、「踘丸」。

經部/小學類/字書之屬/龍龕手鑑/卷一

毬 音求,毛丸,擊以為戲也。

經部/小學類/字書之屬/御定康熙字典/卷十五

毬 《唐韻》渠鳩切。《集韻.韻會正韻》渠尤切,![]() 音求。《說文》:鞠丸也,荆楚歲時記,寒食為打毬鞦韆蔵鉤之戲,註劉向《别録》曰:蹴鞠,黄帝所造,本兵勢也,或云起於戰國,古人蹋蹴以為戲。《史記.霍去病傳》驃騎尚穿域蹋鞠,註:《索隐》曰:鞠戲以皮為之,中實以毛,蹵蹋為戲。《正義》曰:按:蹵鞠,書有域說萹,即今之打毬也,起戰國時,程武士,知其材力。《初學記》:鞠即毬字,今蹴鞠曰戲毬,古用毛糾結為之,今用皮以胞為裏嘘氣,閉而蹴之,或以韋為之,實以柔物,謂之毬子。鞠亦作踘,又蹴踘之處曰毬塲,勝者所得謂之毬采。

音求。《說文》:鞠丸也,荆楚歲時記,寒食為打毬鞦韆蔵鉤之戲,註劉向《别録》曰:蹴鞠,黄帝所造,本兵勢也,或云起於戰國,古人蹋蹴以為戲。《史記.霍去病傳》驃騎尚穿域蹋鞠,註:《索隐》曰:鞠戲以皮為之,中實以毛,蹵蹋為戲。《正義》曰:按:蹵鞠,書有域說萹,即今之打毬也,起戰國時,程武士,知其材力。《初學記》:鞠即毬字,今蹴鞠曰戲毬,古用毛糾結為之,今用皮以胞為裏嘘氣,閉而蹴之,或以韋為之,實以柔物,謂之毬子。鞠亦作踘,又蹴踘之處曰毬塲,勝者所得謂之毬采。

從《康熙字典》的詳盡解釋中,知道了關於毬的遊戲有「打毬」、「毬戲」、「蹴鞠」、「蹵毬」、「蹋鞠」等說法。再利用這些關鍵詞來做全文檢索,便大有收獲了。

以下是檢索所得結果:

| 關鍵詞 | 檢索結果 | 註 | |

| 書名/卷名條目 | 匹配 | ||

| 打毬 | 392 | 522 | |

| 毬戲 | 27 | 31 | |

| 蹴踘 | 403 | 498 | |

| 蹴鞠 | 135 | 183 | 包含「蹵 |

| 蹴毬 | 56 | 66 | 包含「蹵毬」 |

| 蹋踘 | 78 | 91 | 包含「踏踘」 |

| 蹋毬 | 17 | 23 | 包含「踏毬」 |

這些檢索得來的結果,提供了不少關於中國古代球類運動的資料。其中「打毬」、「毬戲」不一定指用腳踢的球類運動,包含較廣。「蹋毬」多指像今天雜技團的踩球表演。「蹴踘」、「蹵毬」、「蹋踘」則是專指踢球的運動了。

(二)

關於「蹴踘」的起源,很多文獻都引劉向的注,指起於黃帝。這當然是傳說,但也可證明這種運動在中國上古時代已出現。

史部/史鈔類/兩漢博聞/卷八

蹴踘 《梁冀傳》注云:「劉向列傳曰,蹴踘者,言黄帝所作,或曰起戰國之時。蹴踘,兵勢也,所以講武,知有材也。」

子部/類書類/事物紀原/卷九

蹴踘 劉向《别録》曰:「蹴踘者,傳言黄帝造,或曰起戰國時,蹋鞠,兵勢也,所以練武事,知有材。」皆因嬉戯而講陳之。《博物志》曰:「黄帝所作也。」

劉向所記指蹴踘為「兵勢也,所以練武事」,大概最初與練兵有關。而《漢書.藝文志》中記有《蹵![]() 二十五篇》,放在「兵技巧」的分類。《漢藝文志考證》除引劉向《别録》,還說「今軍無事得使蹴鞠,有書二十五篇」,可見蹴踘之法在漢代已很有規模。可惜此書已失傳,未能窺見其內容。

二十五篇》,放在「兵技巧」的分類。《漢藝文志考證》除引劉向《别録》,還說「今軍無事得使蹴鞠,有書二十五篇」,可見蹴踘之法在漢代已很有規模。可惜此書已失傳,未能窺見其內容。

史部/正史類/前漢書/卷三十

藝文志第十

蹵![]() 二十五篇 師古曰:

二十五篇 師古曰:![]() 以韋為之,實以物,蹵蹋之以為戲也,蹵

以韋為之,實以物,蹵蹋之以為戲也,蹵![]() 陳力之事,故附於兵法焉,蹵音子六反,

陳力之事,故附於兵法焉,蹵音子六反,![]() 音巨六反。

音巨六反。

史部/目錄類/經籍之屬/漢藝文志考證/卷八

蹵![]() 二十五篇

二十五篇

劉向《别録》曰,蹴鞠者,傳言黄帝所作,或曰起戰國時,記黄帝蹴鞠,兵勢也,所以練武士,知有才也。今軍無事得使蹴鞠,有書二十五篇。《史記》霍去病穿域蹋鞠。《正義》徐廣云,穿地為營域,按蹵鞠書有域説篇,即今之打毬也,黄帝所作,戰國時程武士,知其材力若講武。(師古曰,鞠以皮為之,實以毛,蹵蹋而戯也。楊子云,斷木為棊,梡革為鞠,亦皆有法焉。《蘓秦》:臨淄民六博蹴鞠。)

實際在歷史記載中出現「蹴鞠」字眼,就檢索所得為《史記》,出現在名醫扁鵲的列傳:

史部/正史類/史記/卷一百五

扁鵲倉公列傳第四十五

安陵阪里公乗項處病,臣意診脈,曰:「牡疝。」牡疝在鬲下,上連肺,病得之内。臣意謂之:「慎毋爲勞力事,爲勞力事則必嘔血死。」處後蹴踘,要蹷寒,汗出多,即嘔血。臣意復診之曰:「當旦日日夕死。」即死,病得之内。所以知項處病者,切其脈得番陽。番陽入虛裏,處旦日死,一番一絡者,牡疝也。

這段是戰國名醫的行醫記錄,記一個官員得病,醫生診為「牡疝」,吩咐他不要為勞力之事,否則會嘔血死。誰料此病人後來去了踢球(蹴踘),果然嘔血而死。大病之下還要去踢球,且陪上性命,此人可謂「發燒友」矣!

其他文獻也有引述戰國時期的蹴踘活動,可見當時蹴踘除為軍中活動外,在民間已頗為普及,且在齊國較為盛行。

子部/類書類/太平御覽/卷四百七十一

人事部一百一十二 富上

又曰,蘇秦説齊王曰:「臨淄富而實,其人無不鬭雞走狗六博蹋踘者。」

到了漢代,更多有帝皇喜蹴踘的記載,而一種非軍事訓練的蹴踘玩法應已在上層社會中普及。在漢、唐,以至宋的文獻中,有不少關於蹴踘活動的記載,宮廷中時見,或為娛賓活動,甚至有很多皇帝都喜愛親自下場參與。

子部/雜家類/雜考之屬/管城碩記/卷十九

晉傅玄《彈棋賦序》:「漢成帝好蹴踘,劉向以為勞人體竭人力,非至尊所宜,御乃因其體作彈棋。」按《漢書.成帝紀》賛稱其臨朝淵嘿,尊嚴若神,而蹴踘之好,史皆不書,僅見於《彈棋傳序》,向既以蹴踘為非,則宜諫止,而又為之作彈棋,何也。五代周世宗曰:「擊毬蹋踘乃下流小人輕薄之事,豈王者之所為,讀唐紀,穆宗即位,十二月壬午擊踘於左神䇿軍,長慶元年辛卯擊踘於麟徳殿,二年十二月因擊毬暴得疾。四年正月敬宗即位,二月丁未擊踘於中和殿,戊申擊踘於飛龍院,已酉擊踘用樂,四月丙申擊踘於清思殿,寶歴二年六月甲子觀驢踘角觝於三殿,父子相繼以擊踘為事,至今讀之使人慨然。」

據此處所記,漢唐三位皇帝:漢成帝、唐穆宗、唐敬宗均沉迷蹴踘,被評為不當之舉。周世宗更指「擊毬蹋踘乃下流小人輕薄之事,豈王者之所為」。不過,在封氏聞見記》所記一段,則指出在唐代盛世的唐太宗至唐玄宗時代,皇家常有蹴踘活動,不見得會影響國運,而唐玄宗更為此中高手:

子部/雜家類/雜說之屬/封氏聞見記/卷六

打毬,古之蹵![]() 也。《漢書.藝文志》:「蹵

也。《漢書.藝文志》:「蹵![]() 二十五篇」顔注云:「

二十五篇」顔注云:「![]() ,以韋為之,實以物,蹵蹋為戲,蹵

,以韋為之,實以物,蹵蹋為戲,蹵![]() ,陳力之事,故附于兵法。蹵音子六反,

,陳力之事,故附于兵法。蹵音子六反,![]() 音鉅六反。近俗聲訛蹋踘為毬字,亦從而變焉,非古也。」太宗常御(一本无御字)安福門,謂侍臣曰:「聞西蕃人好為打毬,比亦令習會;,一度觀之。昨昇仙樓有羣蕃街裏打毬,欲令朕見此蕃,疑朕愛此,騁為之。以此思量,帝王舉動豈宜容易,朕已焚此毬以自誡。」景雲中,吐蕃遣使迎金城公主,中宗于梨園亭子賜觀打毬。吐蕃贊咄奏言:「臣部曲有善毬者,請與漢敵。」上令仗内試之之,決數都吐蕃皆勝。時玄宗為臨淄王,中宗又令與嗣虢王邕、駙馬楊慎交、武秀等四人敵吐蕃十人,玄宗東西驅突,風回電激,所向無前。吐蕃功不獲施,其都滿贊咄此云僕射也。中宗甚悅,賜强明絹數百段。學士沈佺期、武平一等皆獻詩。開元天寳中,玄宗數御樓觀打毬為事。能者左縈右拂,盤旋宛轉,殊可觀。然馬或奔逸時致傷斃。永泰中,蘇門山人劉鋼,於鄴下上書于刑部尚書薛公云:「打毬一則損人,二則損馬,為樂之方甚衆,何必乗兹至危,以邀晷刻之歡邪!」薛公悦其言,圖鋼之言置於坐右,命掌記陸長源為贊美之,然打毬乃軍州(一本改作軍中)常戲,雖不能廢,時復為耳。

音鉅六反。近俗聲訛蹋踘為毬字,亦從而變焉,非古也。」太宗常御(一本无御字)安福門,謂侍臣曰:「聞西蕃人好為打毬,比亦令習會;,一度觀之。昨昇仙樓有羣蕃街裏打毬,欲令朕見此蕃,疑朕愛此,騁為之。以此思量,帝王舉動豈宜容易,朕已焚此毬以自誡。」景雲中,吐蕃遣使迎金城公主,中宗于梨園亭子賜觀打毬。吐蕃贊咄奏言:「臣部曲有善毬者,請與漢敵。」上令仗内試之之,決數都吐蕃皆勝。時玄宗為臨淄王,中宗又令與嗣虢王邕、駙馬楊慎交、武秀等四人敵吐蕃十人,玄宗東西驅突,風回電激,所向無前。吐蕃功不獲施,其都滿贊咄此云僕射也。中宗甚悅,賜强明絹數百段。學士沈佺期、武平一等皆獻詩。開元天寳中,玄宗數御樓觀打毬為事。能者左縈右拂,盤旋宛轉,殊可觀。然馬或奔逸時致傷斃。永泰中,蘇門山人劉鋼,於鄴下上書于刑部尚書薛公云:「打毬一則損人,二則損馬,為樂之方甚衆,何必乗兹至危,以邀晷刻之歡邪!」薛公悦其言,圖鋼之言置於坐右,命掌記陸長源為贊美之,然打毬乃軍州(一本改作軍中)常戲,雖不能廢,時復為耳。

在文學和藝術作品中,也時見關於蹴踘的題材。檢索所得條目中,就有不少是關於「蹴踘詩」或的題詠,例如「宋太祖蹴踘圖」,就有歷代多人題詠。到了明代,記載蹴踘活動的資料漸少,只多為引述前代事跡,可見蹴踘在明代已開始式微。這種運動的式微原因,則有待查考了。

(三)

關於「蹴踘」的玩法,所找到資料不多,但也有不少具體的資料,如:

子部/雜家類/雜纂之屬/事實類苑/卷五十四

蹴踘

蹴踘,以皮為之,中實以物。蹴踘,蹋為戯樂也,亦謂為毬焉。今所作牛彘胞納氣而張之,則善跳躍然,或俚俗數少年簇圍而跳之,終無堕地,以失蹴為恥,以不堕為樂。亦謂為築毬,鞠也,就東方之故事,習蹴踘乃習將之道。後變鞠為木角者,見其圓轉自若,似審視其間,不無法度形勢,故有著蹴踘二十五篇也,枚臯作賦詠之。又霍去病穿城蹋(音踏)鞠,穿地作鞠室也,士之言謂之,論今有歩打徒打,不徒則馬打,大有制規制體格,用意竒巧,取其精練者為上。今聖精敏此藝,置供御打毬供奉,亦猶唐有後園大小毬官也,然時習之,不為常好也矣。

這裏形容的玩法有點像今天的踢毽子,是「簇圍而跳之」,使毬不會墮地。較接近今天的踢法是《樂書》所記的「蹵鞠戯/蹵毬戲」,有絡網在竹上的球門,分成左右兩隊互攻:

經部/樂類/樂書/卷一百八十六

蹵鞠戯 蹵毬戱

蹋鞠之戯。漢兵家有《蹵鞠》二十五篇,李尤《鞠室銘》曰:「貟鞠方牆,放象隂陽,法月衝對,二六相當。」霍去病在塞外穿域蹋鞠,亦其事也。蹵毬蓋始於唐,植兩脩竹,髙數丈,絡網於上為門以度毬,毬工分左右朋,以角勝否,豈亦蹵鞠之變歟。

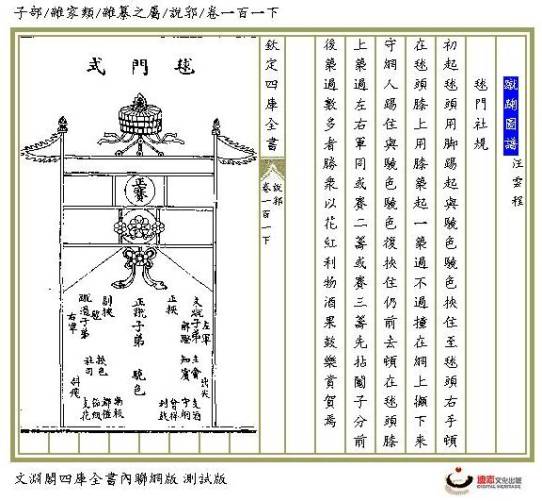

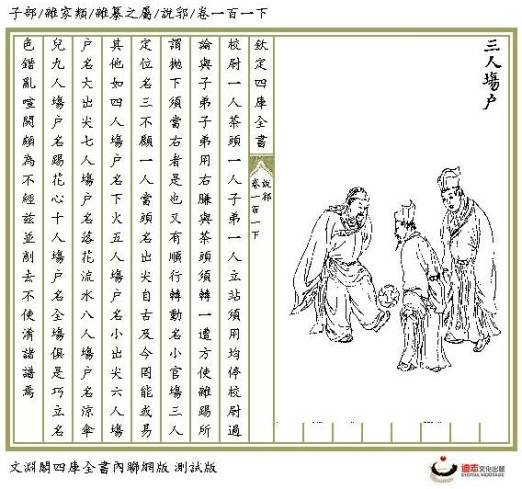

最有趣的莫過於《說郛》(子部/雜家類/雜纂之屬)中收錄有一篇《蹴踘圖譜》(下題汪雲程,想是作者),共有33頁,圖文並茂,儼然一部足球秘笈。

單看其中的標題,便知它有多詳盡:「毬門社規」、「毬門物色」、「毬門人數」、「下場口訣」、「一人場戶」、「二人場戶」、「三人場戶」、「健色名」、「踢搭名色」、「打揎訣」、「下截解數」、「中截解數」、「上截解數」、「成套解數」、「坐地解數」、「禁踢訣」、「那![]() 側脚訣」、「取様蹺踢側脚捷訣」、「官塲下作」、「輸贏籌數」、「錦語」、「不踢訣」。

側脚訣」、「取様蹺踢側脚捷訣」、「官塲下作」、「輸贏籌數」、「錦語」、「不踢訣」。

「毬門社規」說明了蹴踘的比賽方法:

初起毬頭用脚踢起與驍色,驍色挾住至毬頭右手,頓在毬頭膝上,用膝築起,一築過,不過撞在網上,攧下来守網人踢住與驍色,驍色復挾住,仍前去頓在毬頭膝上築過,左右軍同,或賽二籌,或賽三籌,先拈![]() 子,分前後,築過數多者勝,衆以花紅利物酒果鼓樂賞賀焉。

子,分前後,築過數多者勝,衆以花紅利物酒果鼓樂賞賀焉。

這種傳球互攻,並且有守網人的比賽形式,似乎與今日球賽頗為接近。

除了蹴踘的比賽形式,書中還對各種踢法技巧有詳盡的說明。例如「踢搭名色」便列出似乎是踢法技巧凡八十七種,看看部分名色:

内外膁、左右兩膁、入步膁……左右兩拐、兩逼拐、兩捽拐……左右抝搭、左右攝搭、入步搭……左右抝蹬、流星蹬、左右正蹬……單脚幹、不「官塲下作」則解釋不少術語的具體動作,十分詳盡。例如:

迎頭拐 論居中来使右脚向左脚根後却用左拐下

入鬂拐 論過右来將左鬂迎入下右拐使搭出論

鯉魚潑利 下一左拐或右拐一膝一蹬以搭出論

鳳翻身 論泛後落轉身或下拐或下搭或蹬脚轉身

夜义板搭 右拐論側步去右邉後使左搭髙起

《蹴踘圖譜》中對種種腳法、控球和傳球技巧、隊型布置等都有述及,可見中國人在十四世紀以前(《說郛》編於明初,書中收錄了自漢魏至宋元人的各種筆記、小說,也有經、史、諸子及詩話、文論等),已對這種運動有深入研究,技巧相當成熟,並且著書立說。可惜正如不少國技一樣,這些祖先累積的經驗沒有好好傳下來。這些球技與今日國際球星表演的技巧有無相近?是否仍可按書中描述重新演示?大概要一眾足球愛好者好好研究發掘了。

本文作者介紹

甘玉貞

資深編輯,長期從事書刊、多媒體及電子數據庫的出版工作,現為迪志文化出版有限公司出版顧問。